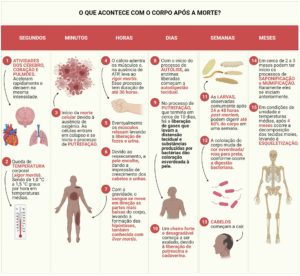

As mudanças que ocorrem no corpo humano após a morte são resultados de complexos processos físico-químicos e ambientais. Elas são afetadas por um grande número de variáveis, que aumentam ou retardam a taxa de alterações post-mortem – termo do latim que significa após a morte.

Fatores que aceleram essa taxa incluem:

- Clima quente e úmido, como o do Brasil,

- Porcentagem de gordura corporal,

- lesões abertas no corpo,

- Sepse ou infecção,

- localização do cadáver a céu aberto.

Clima frio e armazenamento do cadáver em uma unidade de armazenamento refrigerado retardam a taxa de alterações post-mortem.

As alterações post-mortem são classificadas como:

-

Alterações imediatas (segundos a minutos)

Após o cessamento irreversível das funções vitais do cérebro, coração e pulmões, ainda é possível que alguns outros tecidos estejam vivos.

Neste estágio, observa-se as seguintes alterações:

- perda de sensibilidade;

- perda de movimentos voluntários;

- cessamento da respiração, da circulação e do sistema nervoso;

- relaxamento primário dos músculos.

-

Alterações post-mortem iniciais (minutos a 36 horas)

Associadas à morte celular, sendo elas:

- Acinzentamento, palidez e perda de elasticidade da pele;

- Ressecamento e endurecimento dos lábios;

- Opacidade da córnea e da pupila, flacidez ocular e aumento constante nos níveis de potássio no humor-vítreo. Este último permite, algumas vezes, a quantificação exata do tempo post-mortem;

- Resfriamento (algor mortis).

O resfriamento tem início imediatamente após a morte, mas em temperaturas médias ocorre queda de 1,0 a 1,5º C por hora.

Ele permite um cálculo aproximado do tempo de morte, ao se avaliar a queda de temperatura em intervalos de tempo regulares;

*Rigidez (rigor mortis). Resultado da diminuição dos níveis de ATP (adenosinetrifosfato).

– Quando uma pessoa morre, os íons de cálcio (Ca2+) alcançam as fibras musculares devido à perda de integridade das células musculares.

Esses íons causam a ligação dos filamentos das proteínas de actina e miosina, responsáveis pela contração.

Quando vivos, o relaxamento dos músculos é alcançado pelo bombeamento dos íons de cálcio impulsionado pelo ATP de volta ao retículo sarcoplasmático das células musculares.

Como resultado da falta de ATP após a morte, os músculos não conseguem relaxar e o complexo actinomiosina criado durante a contração permanece intacto, isso faz com que os músculos fiquem duros e rígidos.

O rigor mortis tem início 1 a 2 horas após a morte, no sentido dos membros superiores para inferiores, sendo completado após 12 horas, sustentado até as 24 horas pós-morte e cessando por completo após passadas 36 horas.

Acontece de forma mais rápida em crianças, idosos, pessoas com enfermidades como a cólera, ou envenenamento por estricnina.

*Hipóstase ou lividez (livor mortis)

– Quando uma pessoa morre, a circulação é interrompida e o sangue começa a se mover em direção às regiões do corpo que se encontram mais baixas (na posição em que a pessoa faleceu) devido à ação da gravidade.

Nas regiões mais baixas é encontrada a coloração azul-avermelhada, conhecidas como livor mortis, lividez ou hipóstase post-mortem.

As manchas começam a aparecer 1 a 3 horas após a morte, aumentam de tamanho em 4 a 6 horas e são totalmente fixadas na região em que foram formadas entre 6 e 8 horas.

Assim, no caso do corpo de um indivíduo deitado no chão de uma sala, as costas do indivíduo apresentarão essas manchas, o que permite avaliar se a posição de um corpo foi modificada após 6 a 8 horas de sua morte.

A lividez não aparece nas partes do corpo que estão em contato com algum obstáculo (chão, parede etc.), ou aquelas comprimidas devido a roupas apertadas, que levam à obstrução dos vasos sanguíneos da região.

O aparecimento de hipóstases post-mortem depende de vários fatores, com quantidade de sangue, estado de coagulabilidade e anemia, sendo intensas nos casos de mortes por asfixia e apresentando outras colorações em casos de envenenamento:

- vermelho cereja para monóxido de carbono,

- rosa para cianeto e

- marrom para nitrato.

Assim, a coloração post-mortem pode fornecer informações úteis sobre a posição do corpo ou mesmo sobre a causa da morte.

*Alterações post-mortem tardias (horas a meses)

Autólise: é o rompimento das membranas celulares e a liberação de enzimas que iniciam a autodigestão.

– Esse processo ocorre logo após a morte e seu primeiro sinal externo é a aparência esbranquiçada da córnea.

Na autópsia, a aparência pastosa do pâncreas e dos pulmões aparece poucas horas após a morte.

A pele se torna escorregadia e os tecidos abaixo dela apresentam coloração marrom escura.

O processo de autólise NÃO tem relação com qualquer ação bacteriana.

*Putrefação: é a decomposição do corpo realizada pela ação microbiana.

A flora natural do corpo migra do intestino para os vasos sanguíneos e se espalha por todo o corpo.

O principal agente bacteriano que causa a putrefação é o Clostridium welchii.

A putrefação começa uma hora após a morte, mas o pico da atividade bacteriana ocorre em torno de 24 horas.

O primeiro sinal externo de putrefação é a descoloração esverdeada na fossa ilíaca direita, se espalhando gradualmente para o abdômen e envolvendo todo o corpo nos estágios posteriores.

Essa coloração é resultado da reação do sulfeto de hidrogênio, substância produzida pelas bactérias, com a hemoglobina do sangue.

À medida que a atividade das bactérias aumenta, a quantidade de gases putrefativos produzidos também aumenta.

Esses gases causam a distensão do abdômen, inchaço da face, genitália externa, boca, língua e narinas.

Outros sinais externos de putrefação são o escorregamento da pele, a formação de bolhas cheias de líquido e a queda de cabelo e unhas.

Internamente, os intestinos se distendem, o fígado se torna esponjoso, o cérebro se torna mole e com aspecto líquido e os órgãos internos podem apresentar bolhas.

Essas mudanças ocorrem de 18 a 36 horas após a morte.

Ao final de 24 ou 48 horas, larvas podem ser vistas próximas aos orifícios externos e/ou feridas abertas, devido ao depósito de ovos por moscas que foram atraídas para o local.

Essas larvas tornam-se pupas e moscas adultas em 6 a 8 dias e podem ser utilizadas para estimar o tempo post-mortem.

Em 5 a 10 dias ocorre liquefação da maioria dos órgãos internos, a região abdominal pode estourar devido à pressão exercida pelos gases putrefativos e os tecidos/ligamento tornam-se mais macios.

Nesse processo também ocorre a liberação da substância putrescina, um composto orgânico de odor forte e desagradável, e da cadaverina, um produto da decomposição de aminoácidos, ambos tóxicos para os organismos vivos e que levam à degradação dos tecidos.

*As taxas de putrefação são aceleradas por

- Temperaturas ambientais elevadas, sendo duas vezes maior no verão do que no inverno;

- Umidade do ambiente;

- Exposição ao ar livre, sendo duas vezes mais rápido no ar do que se estiver na água e oito vezes mais rápido do que se estiver enterrado;

- Presença de lesões e ferimentos;

- Percentual de gordura corporal.

*Saponificação: processo de putrefação que envolve hidrólise de tecidos adiposos em uma substância amarelada e gordurosa, chamada adipocere.

– O adipocere inicialmente é amarelo e macio, mas depois de alguns meses torna-se branco e quebradiço.

Ao final desse processo, o rosto e o corpo podem se tornar irreconhecíveis.

Esse processo normalmente ocorre 3 meses após a morte, mas pode ser acelerado e ter início em 3 semanas.

Lesões como facadas e buracos de bala ainda podem ser identificadas no corpo mesmo após o término do processo.

*Mumificação: é uma modificação do processo de putrefação caracterizada pela dissecação ou desidratação dos tecidos cadavéricos.

A pele do corpo torna-se marrom, dura e quebradiça e tem uma aparência esticada sobre as proeminências ósseas, como mandíbula e joelhos.

O corpo encolhe de tamanho, mas as características faciais e as lesões são preservadas.

A mumificação requer um ambiente seco, árido e com vento quente constante para se materializar.

É um processo raro, que pode ser inclusive parcial e coexistir com a putrefação em diferentes partes do mesmo corpo.

Existem relatos no Egito antigo que dizem que esse processo demora cerca de 70 dias.

Ao final desses processos post-mortem tardios, com decomposição e transformação de todos os tecidos em uma poeira fina, em um período aproximado de 4 meses, é possível observar a esqueletização do corpo.

Para solucionar um crime, por exemplo, deve-se levar em consideração os diversos fatores que modificam as alterações após a morte.

Esse cuidado é extremamente necessário, pois a natureza e a direção da investigação podem variar dependendo da descrição e, principalmente, da interpretação dessas alterações.

Autora colaboradora – Nathália Khaled é perita criminal, doutora em genômica/bioinformática pela USP, mestre em imunologia e graduada em biomedicina pela UNIFESP.

Fonte:

Mundiblue.

– Artigos científico intitulados:

“Decomposition of buried bodies and methods that may aid in their location”, publicado na revista Journal of Forensic Sciences em 1985, de autoria de Rodriguez, W. e Bass, W.

“Time since death and decomposition of the human body: variables and observations in case and experimental field studies”, publicado na revista Journal of Forensic Sciences em 1990, de autoria de Mann, R.; Bass, W.; e Meadows, L.

“The effect of cold chamber temperature on the cadaver’s electrolyte changes in vitreous humor and plasma”, publicado na revista Journal of Forensic and Legal Medicine em 2019, de autoria de Murthy, A. e colaboradores.

“The environmental variables that impact human decomposition in terrestrially exposed contexts within Canada”, publicado na revista Science & Justice em 2017, de autoria de Cockle, D. e Bell, L.

“Eye changes after death”, publicado na revista British Journal of Surgery em 1970, de autoria de Wróblewski, B. e Ellis, M.

“On the Rate of Cooling of the Human Body after Death”, publicado na revista Edinburgh Medical Journal em 1980, de autoria de Burman, J..

“Re-establishment of rigor mortis: evidence for a considerably longer post-mortem time span”, publicado na revista International Journal of Legal Medicine em 2017, de autoria de Crostack, C. e colaboradores.

“Early post-mortem changes and stages of decomposition in exposed cadavers”, publicado na revista Experimental and Applied Acarology em 2009, de autoria de Lee Goff, M.

“Experiences with a compound method for estimating the time since death”, publicado na revista International Journal of Legal Medicine em 2000, de autoria de Henssge, C. e colaboradores.

“Rigor mortis and adenosine-triphosphate”, publicado na revista The Journal of Physiology em 1947, de autoria de Bate-Smith, E. e Bendall, J.

“Factors determining the time course of rigor mortis”, publicado na revista The Journal of Physiology em 1949, de autoria de Bate-Smith, E. e Bendall, J.

“Development of an instrument to measure postmortem lividity and its preliminary application to estimate the time since death”, publicado na revista Forensic Science International em 1994, de autoria de Inoue, M. e colaboradores.

“Carbon monoxide poisoning as a cause of death and differential diagnosis in the forensic practice: a retrospective study, 2000-2010”, publicado na revista Journal of Forensic and Legal Medicine em 2014, de autoria de Ruas, F. e colaboradores.

“Suicide by cyanide: 17 deaths”, publicado na revista Journal of Forensic Sciences em 2004, de autoria de Gill, J.; Marker, E.; e Stajic, M.

“Parameters for estimating the time of death at perinatal autopsy of stillborn fetuses: a systematic review”, publicado na revista International Journal of Legal Medicine em 2019, de autoria de Paternoster, M. e colaboradores.

“The possible influence of micro-organisms and putrefaction in the production of GHB in post-mortem biological fluid”, publicado na revista Forensic Science International em 2004, de autoria de Elliott, S.; Lowe, P.; e Symonds, A.

“Post-mortem interval estimation based on insect evidence in a quasi-indoor habitat”, publicado na revista Science & Justice em 2019, de autoria de Matuszewski, S. e Mądra-Bielewicz, A.

“Adipocere: what is known after over two centuries of research”, publicado na revista Forensic Science International em 2011, de autoria de Ubelaker, D. e Zarenko, K.

“Facial preservation following extreme mummification: Shrunken head”, publicado na revista Forensic Science International em 2018, de autoria de Houlton, T. e Wilkinson, C.

“Modern (forensic) mummies: A study of twenty cases”, publicado na revista Forensic Science International em 2018, de autoria de Leccia, C.; Alunni, V.; e Quatrehomme, G.